Wie geht es Kindern und Jugendlichen in Südtirol fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie? Eine Befragung des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen liefert neue Einblicke. Im Rahmen der vierten COP-S-Erhebung („Corona und Psyche in Südtirol“) beteiligten sich im März und April 2025 über 9.000 Eltern und mehr als 2.500 Jugendliche anonym an einer Online-Umfrage. Die drei Hauptfaktoren, die das psychische Wohlbefinden junger Menschen derzeit stark beeinflussen, sind die Wahrnehmung globaler Probleme, der schulische Druck und die exzessive Nutzung von Digital Media.

Ist Corona noch immer ein Thema?

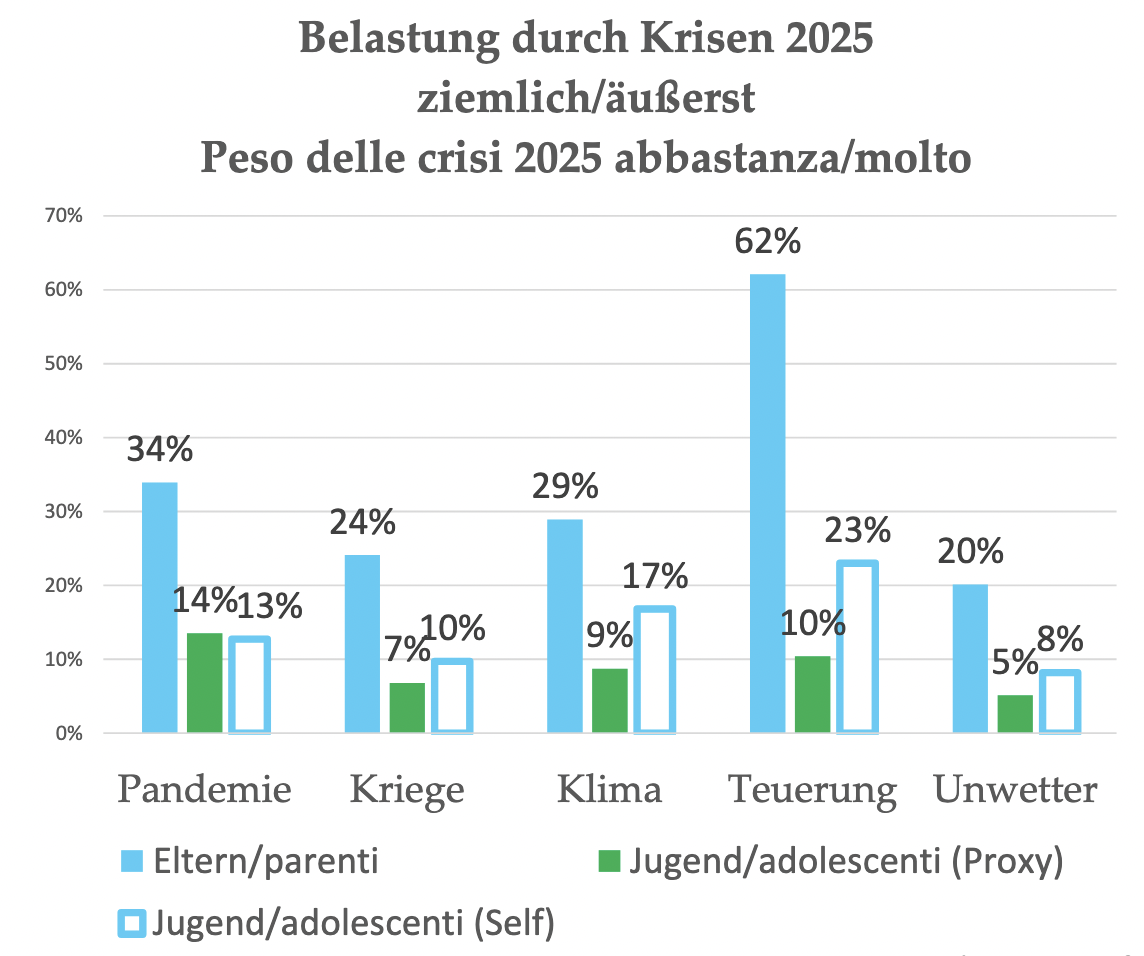

Die vierte COP-S-Erhebung kommt zum Schluss, dass auch fünf Jahre nach Ausbruch des COVID-19-Ausnahmezustandes die Pandemie ein Thema unter Südtirols Jugend ist. „Für etwa 13% der Jugendlichen und 5% der Kinder spielt Corona noch immer eine relevante Rolle im Alltag. Eltern spüren ihre Nachwirkungen sogar stärker: 34% der teilnehmenden Eltern geben an, sich nach wie vor stark durch die Corona-Pandemie belastet zu fühlen“, erklärt Dr. Verena Barbieri, Leiterin der vier bisher in Südtirol durchgeführten COP-S-Erhebungen und Biostatistikerin am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen. Insgesamt zeigt die Studie 2025 jedoch, dass die allgemeine mentale Belastung seit der ersten Erhebung im Jahr 2021 abgenommen hat. Hinweise auf depressive Symptome sind in Südtirol rückläufig. „Bei Angststörungen und psychosomatischen Beschwerden bleibt das Niveau allerdings konstant hoch. Corona ist nicht mehr das beherrschende Thema, aber für eine spürbare Minderheit nach wie vor ein Belastungsfaktor“, betont Dr. Barbieri.

Welche Krisen belasten Kinder und Jugendliche am meisten?

Als stark belastend empfinden junge Menschen in Südtirol derzeit vornehmlich die anhaltende Teuerung – als Problemfeld rangiert sie deutlich vor Krieg, Corona-Pandemie und Klimawandel. „Während viele Jugendliche den Klimawandel als zweitschwerste Belastung für sich benennen, nehmen Eltern dieses Thema bei ihren Kindern kaum als relevant wahr“, erläutert Dr. Barbieri.

Wie stark sind Hinweise auf psychische Probleme ausgeprägt?

Rund 40% der Kinder und Jugendlichen zeigen Anzeichen seelischer Belastung. Drei Gruppen stechen dabei hervor: (1) Jene Kinder und Jugendliche, die sich durch globale Krisen stark belastet fühlen; (2) Kinder von Alleinerziehenden; (3) Kinder und Jugendliche mit Migrations- hintergrund. „Erfreulicherweise sind allgemeine Hinweise auf Probleme im mentalen Bereich sowie auf Depressionen in der aktuellen Studie zurückgegangen. Hinweise auf Angststörungen (28% in allen vier COP-S-Studien) und psychosomatische Beschwerden sind in etwa gleichgeblieben“, sagt Studienleiterin Dr. Verena Barbieri.

Welche Formen von Angst treten am häufigsten auf?

In allen vier bislang durchgeführten COP-S-Studien (2021, 2022, 2023, 2025) beträgt der Anteil der Befragten, bei denen Hinweise auf klinisch relevante Angststörungen vorliegen, ca. 28%. „Soziale Ängste vor der Bewertung durch andere Menschen, generalisierte Sorgen und übermäßige Nervosität im Alltag treten ähnlich häufig auf. Mädchen und Jugendliche aus Haushalten mit hoher Belastung sind stark davon betroffen. Im Vergleich zu unserer ersten COP-S-Studie 2021 sehen wir keinen Rückgang. Das Niveau liegt weiterhin über dem Vor-Corona-Stand“, berichtet Prof. Dr. Christian Wiedermann, früherer Primar für Innere Medizin am Krankenhaus Bozen und nunmehriger Forschungskoordinator des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health.

Wie hängen Gesundheit und Digital Media zusammen?

Die COP-S-Studie 2025 zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der intensiven Nutzung digitaler Medien und psychischen Belastungen bei Jugendlichen. Übermäßiger Konsum von Digital Media hat auch eine Auswirkung auf das Schlafverhalten und die Schlafqualität: Aus der Erhebung geht hervor, dass fast 35% der Oberschüler:innen und 5% der Mittelschüler:innen in Südtirol weniger als 8 Stunden pro Nacht schlafen. „Wer Digital Media exzessiv nutzt – etwa abends und bis in die Nacht hinein –, schläft weniger und qualitativ schlechter“, erklärt Prof. Wiedermann. Auch in Bezug auf Essverhalten und Selbstbild(er) der Jugendlichen bildet der digitale Raum einen Risikofaktor: „Digital Media tragen zur Idealisierung bestimmter Körperbilder bei und vermitteln oft widersprüchliche Botschaften zu Ernährung, Körperform und Fitness. Jugendliche geraten dadurch unter Druck, bestimmten ästhetischen Idealen und dem Zeitgeist geschuldeten Moden zu entsprechen oder sich selbst zu kontrollieren“, sagt Wiedermann. Der digitale Raum kann ein Verstärker sein – zum Beispiel über Filter, Vergleiche und Challenges, die Essverhalten pathologisieren. Gleichzeitig fehlen oft reale Gegenmodelle und Gesprächsangebote in Schule und Familie. „Unsere aktuelle COP-S-Studie zeigt ganz klar auf: Je intensiver die Nutzung von digitalen Medien, desto höher das Risiko für problematische Tendenzen“, bilanziert Prof. Wiedermann.

Wird der schulische Stress als Last wahrgenommen?

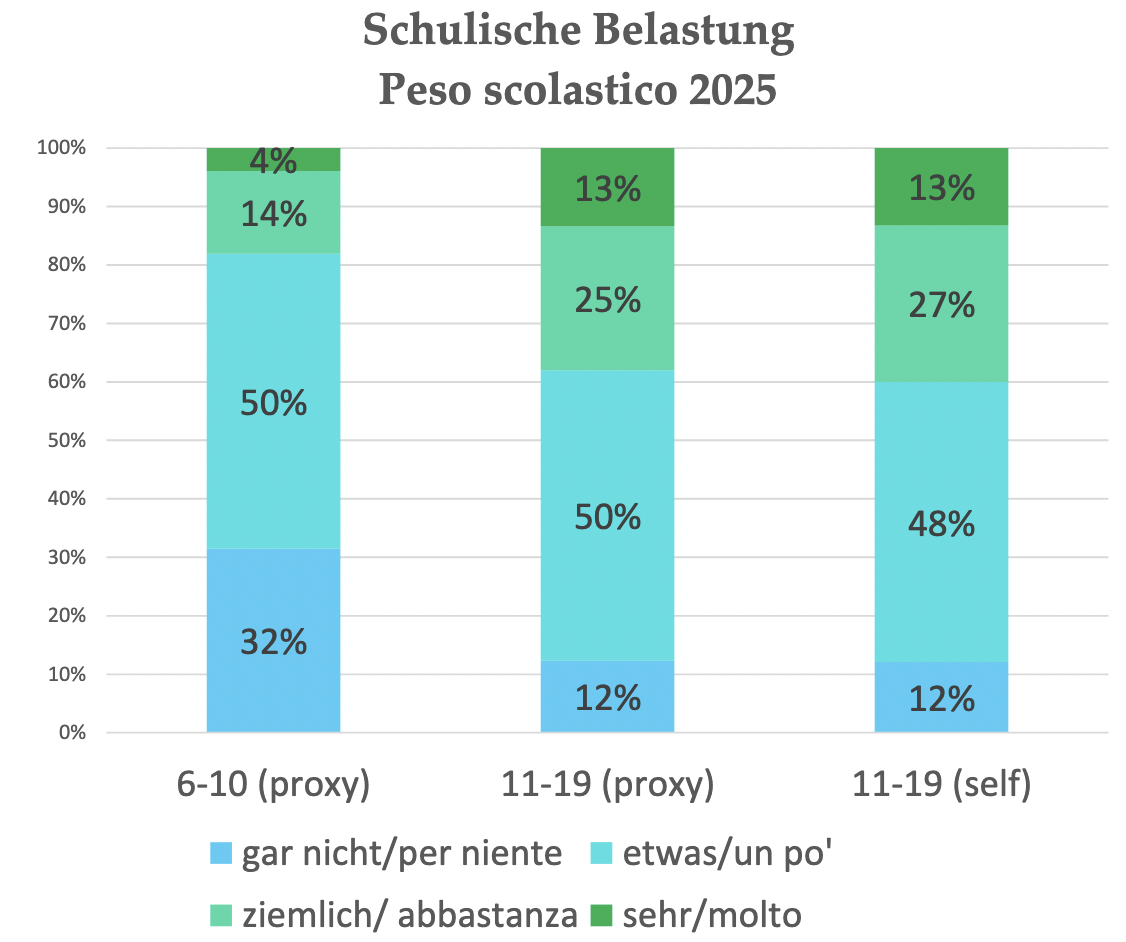

Starke Belastung durch die Schule empfinden laut Eltern 18% der Kinder von 6 bis 10 Jahren und 38% von 11 bis 19 Jahren. 40% der Jugendlichen machen dieselbe Angabe. Alle Bereiche sind betroffen. „Kinder, die sich in der Schule stark unter Druck fühlen, haben deutlich häufiger seelische Probleme als Kinder, die diesen Druck nicht spüren. Besonders bei den Jüngeren ist der Unterschied sehr groß: In dieser Altersgruppe treten psychische Auffälligkeiten bei schulisch belasteten Kindern etwa doppelt so häufig auf. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet das sogenannte prosoziale Verhalten, also zum Beispiel Hilfsbereitschaft oder Rücksichtnahme. In diesem Bereich gibt es nur geringe Zusammenhänge“, erläutert Dr. Verena Barbieri.

Gibt es Unterschiede zwischen den Sprachgruppen?

Jugendliche aus italienischsprachigen Schulen berichten häufiger über psychosomatische Beschwerden und eine geringere Lebensqualität – das bestätigen sowohl ihre eigenen Angaben als auch jene ihrer Eltern. „Oberschüler:innen der italienischen Schulen in Südtirol zeigten stärker Hinweise auf emotionale Probleme. Auch Hinweise auf Verhaltensprobleme fanden sich vermehrt bei Grundschüler:innen der italienischen Schule“, erläutert Studienleiterin Dr. Barbieri. Hinweise auf depressives Verhalten, Essstörungen und problematische Internetnutzung waren ebenfalls vermehrt unter den Schüler:innen der Schulen mit italienischer Unterrichtssprache zu finden. In deutschen Schulen wurden hingegen öfter Hinweise auf Hyperaktivität festgestellt. In ladinischen Schulen zeigen sich mehr Schwierigkeiten im sozialen Miteinander – etwa im Verhalten gegenüber Gleichaltrigen oder bei Hilfsbereitschaft.

Wie groß ist das Gesundheitswissen der Kinder und Jugendlichen?

Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und anzuwenden. „Die Ergebnisse der COP-S-Erhebung 2025 zeigen, dass bei Jugendlichen diese Kompetenz oft gering ausgeprägt ist. Viele tun sich schwer damit, verlässliche Informationen zu erkennen, vor allem auf Digital Media. Eltern schneiden deutlich besser ab, allerdings nicht durchgängig. Es zeigt sich also ein echter Bildungs- und Unterstützungsbedarf, vor allem bei jungen Menschen. Schulen und digitale Lernformate könnten hier gezielt helfen, die Alltags- kompetenz auszubauen“, betont Prof. Christian Wiedermann.

Was benötigen junge Menschen am dringendsten?

Viele Jugendliche fühlen sich familiär und im Freundeskreis gut eingebunden. Eltern sehen das familiäre Umfeld meist ebenfalls stabil, äußern aber öfter Bedenken bezüglich der Freundschaften ihrer Kinder. Laut Angaben der Jugendlichen sind Freunde und Familie ihre wichtigste Stütze im Alltag, gefolgt von einer Vielzahl von Hobbys. „Am dringendsten benötigen Südtirols Jugendliche jetzt sicherlich Ansprechpersonen, auf die sie sich verlassen können. Dies spiegelt sich auch in den Rückmeldungen der Eltern wieder, die am häufigsten Unterstützung bezüglich Mobbing, Aggression und Sozialverhalten in den freien Antworten unserer Erhebung fordern. Sie wünschen sich mehr Präsenz und Hilfe von außen“, unterstreicht COP-S-Studienleiterin Dr. Verena Barbieri. Aus den Ergebnissen der vierten COP-S-Erhebung muss laut Prof. Christian Wiedermann eine landesweite Strategie zur Förderung der psychischen Gesundheit und der digitalen Resilienz der Jugendlichen abgeleitet werden: „Prävention sollte fest in Südtirols Schulalltag verankert sein – nicht als zusätzliche Pflicht, sondern als Teil eines gesunden Lern- und Lebensumfelds. Für Jugendliche braucht es neue Angebote, die direkt auf sie zugehen, sowohl im echten Leben als auch im digitalen Raum. Diese Angebote sollten sich einer jugendgerechten Sprache bedienen, von Gleichaltrigen begleitet werden und dort verankert sein, wo Jugendliche sich tatsächlich aufhalten. Lehrpersonen brauchen Fortbildungen im Umgang mit psychischen Belastungen. Das Gesundheitswesen sollte Jugendliche nicht erst ,reparieren’, sondern frühzeitig stärken. Eltern müssen dabei als wichtige Bezugspersonen mitgenommen werden, auch als Zielgruppe von Aufklärung“, sagt Prof. Wiedermann.

Prof. christian wiedermann, dr. verena barbieri und dr. giuliano piccoliori.

Wie aussagekräftig ist die COP-S-Erhebung 2025?

In den Monaten März und April 2025 nahmen 2.554 Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahren und mehr als 9.000 Eltern an der anonymen Online-Befragung teil. 7.818 Fragebögen der Eltern konnten ausgewertet werden. „Was das Alter und Geschlecht der Schüler:innen anbelangt, können die Teilnehmer:innen als repräsentativ für die Südtiroler Situation betrachtet werden. Kinder und Jugendliche, die Schule mit italienischer Unterrichtssprache besuchen, waren aber unter – repräsentiert. Die Elternfragebögen sind ebenfalls repräsentativ für Schulstufe, Schulsprache, Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen. Das gilt auch für den Bildungsgrad der Eltern. Familien mit Migrationshintergrund waren leicht unterrepräsentiert. Der Großteil der Eltern, die den Online-Fragebogen ausgefüllt haben, waren Frauen. Zwischen den Angaben von Müttern und Vätern zeigten sich jedoch keine nennenswerten Unterschiede“, erläutert Dr. Verena Barbieri.

Wichtig zu wissen: Die einzelnen Artikel des Gesundheitsblogs des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen werden nicht aktualisiert. Ihre Inhalte stützen sich auf Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Belege, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar sind. Gesundheitsinformationen aus dem Internet können eine persönliche ärztliche Beratung nicht ersetzen. Informieren Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin über mögliche Beschwerden. Weiter…